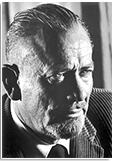

Les Raisins de la colère (1939)1 de John Steinbeck

À mon fils Aymeric étudiant en CPGE.

À vingt-sept ans, Steinbeck se lance dans la littérature historique ou régionaliste sans rencontrer un grand succès. À trente-trois ans, il accède à une notoriété locale avec Tortilla Flat, et remporte son premier prix littéraire. Dès 1936, sa plume se fait plus critique avec Des souris et des hommes et En un combat douteux. Mais c’est avec Les Raisins de la colère qu’il s’attire l’hostilité d’une partie de ses compatriotes. Steinbeck a bien conscience de l’aspect révolutionnaire de son roman si bien qu’il demande à son éditeur un tirage limité. La presse se déchaîne contre l’ouvrage considéré comme un pamphlet communiste, elle lui reproche son style vulgaire et ses prises de position socialistes. Le livre est interdit dans plusieurs villes de Californie. Malgré cette opposition, le récit connaît le succès. Un an plus tard, lorsque le livre est adapté au cinéma par John Ford en un film qui sera récompensé de plusieurs Oscars, Steinbeck reçoit le prestigieux prix Pulitzer, avant de se voir décerner le Nobel en 1962.

Il est certain que ce récit géographiquement et socialement typé a rencontré un succès planétaire grâce à la fascination pour le septième art et aux images de John Ford qui l’ont popularisé en dehors de son aire naturelle. Cependant l’humanité du projet, son symbolisme archétypal et son inscription dans des mythes bibliques ont fortement contribué à l’inscrire comme un classique de la littérature américaine et mondiale.

Résumé

Chapitre 1

Quelque part dans le Middle-West, en 193., sécheresse et tempête de poussière détruisent les cultures de maïs.

Chapitre 2

En Oklahoma, un chemineau demande à un camionneur de faire un bout de route avec lui. Tom Joad, qui vient d’accomplir quatre années de prison pour meurtre, cherche à rentrer à la ferme familiale seule capable de lui offrir un emploi.

Chapitre 3

Dans une scène microcosmique, Steinbeck dépeint les efforts d’une tortue qui doit affronter à un moment donné la cruelle bêtise humaine. Il admire l’adaptation et l’obstination de la nature, force qui s’impose à l’homme, surtout dans les catastrophes naturelles.

Chapitre 4

Sur le chemin qui mène à la ferme, Tom Joad rencontre l’ancien pasteur Jim Casy. Les deux hommes discutent et se confient mutuellement leur secret : Tom avoue le meurtre d’Herb Turnbull, un soupirant de sa sœur, qui l’a agressé au couteau un soir d’ivresse, Jim confesse comment ses pulsions sexuelles incontrôlables lui ont fait perdre la foi.

Chapitre 5

Les grands propriétaires et surtout les représentants des banques veulent expulser les fermiers pour mécaniser à outrance l’exploitation des terres et pratiquer l’agriculture intensive. Les tracteurs sont lancés pour détruire les fermes et recomposer le paysage.

Chapitre 6

Tom et Jim trouvent la ferme familiale disloquée et abandonnée par ses habitants. Muley, un irréductible, leur apprend que la famille Joad a été expulsée. Après avoir grappillé des salaires de misère dans la cueillette du coton, les occupants de la ferme ont décidé de se replier chez l’Oncle John et de partir tous ensemble vers l’Ouest, terre de cocagne. Jim se sent appelé à se joindre à eux pour réconforter les paysans chassés de leurs terres.

Chapitre 7

Chez les vendeurs de véhicules d’occasion se pressent les paysans qui veulent rejoindre la Californie. La demande excédant l’offre, ils se font escroquer par des marchands sans vergogne.

Chapitre 8

Tom retrouve sa famille sur le point de partir pour la Californie. Bien qu’assigné à résidence, il décide de faire route avec les siens. Le lecteur fait la connaissance du grand-père lubrique, de la grand-mère à la foi exaltée, de l’Oncle John, un « piqué » sauvage qui se sent toujours coupable de la mort de sa jeune femme et qui adore les gosses, de Pa qui ne veut pas laisser transparaître ses émotions, de Noah, le frère aîné pur et introverti, d’Al, le jeune frère passionné de filles et de mécanique qui admire Tom le meurtrier, et de la forte et généreuse Man, « citadelle de sa famille » (p. 106).

Chapitre 9

Les fermiers en partance bradent leurs équipements agricoles et, pire, doivent se séparer de leurs souvenirs. Ils sont la proie des commerçants. La colère gronde en eux devant le deuil de leur vie passée. Un ressort essentiel s’est cassé en eux.

Chapitre 10

Les Joad partis à la ville vendre les effets non nécessaires au voyage pour constituer un petit pécule reviennent déçus de s’être fait spolier. C’est l’occasion pour le lecteur de rencontrer les derniers membres de la famille : Rosasharn, une jeune femme sensuelle de dix-neuf ans qui a épousé Connie Rivers et dont elle est enceinte, Connie Rivers, jeune homme courageux mais dépassé par les événements, les deux petits derniers, Ruthie et Winfield. Le clan se réunit pour décider du départ et accepter généreusement la présence du pasteur en son sein. Man, réaliste, entretient des doutes secrets sur les chances de l’aventure, mais elle n’en parle qu’à Tom, gardant le silence pour ne pas décourager les autres membres du clan. Le soir, « le gouvernement familial ouvr[e] la session » auprès du nouveau principe de vie, la vieille guimbarde Hudson. La famille accepte de s’adjoindre le pasteur, puis décide de précipiter le départ. Grand Pa qui ne veut plus quitter sa terre doit être drogué pour être emmené de force. Le début de l’exode s’effectue dans la peur et la honte.

Chapitre 11

La terre abandonnée est livrée aux engins mécaniques qui la violentent tandis que les habitations s’effondrent et que la vie sauvage reprend ses droits.

Chapitre 12

La nationale 66 est la « route de la fuite » (p. 164) qui draine tous les paysans chassés par les expropriations, la sécheresse, les inondations. La route traverse plaines, montagnes et désert. Tous les fugitifs redoutent la panne mécanique de leurs véhicules surchargés et surchauffés. C’est pourquoi elle devient la route de la « foi effrayante » (p. 169).

Chapitre 13

La route est longue et dure jusqu’à la Californie. Elle est émaillée d’incidents : ardeur du soleil, soif, besoins naturels, mort du chien. Le grand-père meurt le premier soir d’une apoplexie foudroyante. En cette occasion douloureuse, les Joad sont soutenus par un couple en panne, les Wilson. Les deux familles mettent leurs ennuis en commun et décident de s’allier pour arriver en Californie.

Chapitre 14

Un texte capital sur ce qui pousse l’homme, sur ce qui met en branle les grands bouleversements, sur la notion de progrès, sur la nécessaire mise en commun des biens.

Chapitre 15

Nous assistons au trafic de la route 66 depuis un des petits bistrots qui jalonnent l’artère. Grosses voitures et camions ronflants se partagent la chaussée, les vieux véhicules des migrants s’intègrent mal à la circulation rapide si bien qu’ils sont parfois victimes d’accidents mortels. Dans les bars se côtoient difficilement la clientèle aisée des camionneurs, la bourgeoisie d’affaires maussade et les pauvres fermiers, épouvantails qui pourraient déconsidérer l’établissement et dont les patrons se débarrassent comme ils peuvent.

Chapitre 16

Le lendemain de l’alliance entre les Joad et les Wilson, l’auto du couple coule une bielle. Al se sent responsable de la panne.Tom et Pa proposent au camion de continuer seul sa route tandis que Tom tentera de réparer puis de rattraper le reste du groupe. Man qui voit le risque de la désunion et de l’égoïsme tenter les voyageurs sort de sa réserve et s’oppose fermement à son mari qu’elle déconsidère ainsi. Elle prend le pouvoir. Tom et Al peuvent réparer de nuit. Ils rejoignent le reste de la famille arrêtée dans un camping car Grand-mère a commencé à délirer. Là un vagabond revenu de Californie où il a perdu deux enfants et sa femme met sérieusement en doute les rêves des émigrés.

Chapitre 17

Steinbeck montre comment l’incertitude de la nouvelle existence des émigrants les conduit à une solidarité de groupe pour assurer leur sécurité et leur survie. Le choix du campement du soir provoque la constitution de communautés éphémères. Ces regroupements ne tardent pas à émettre tout un ensemble de règles non écrites qui réinventent la vie en société.

Chapitre 18

Entrés en Californie après avoir passé les rudes sommets de l’Arizona, les Joad s’arrêtent près d’un cours d’eau où ils peuvent se rafraîchir et se délasser. Noah, qui est tombé amoureux du fleuve décide de quitter sa famille pour cheminer seul le long du cours d’eau, Mme Wilson étant proche de l’agonie, son époux refuse d’aller plus avant malgré les objurgations du clan Joad qui veut passer le désert de nuit d’autant plus qu’un policier zélé leur a demandé de décamper. Au cours de la traversée du désert, Grand-Mère décède à l’insu de tous sauf de Man qui, avec beaucoup d’à propos, utilise le piteux état de sa mère pour se soustraire à un contrôle phytosanitaire. Au petit matin, la famille décimée découvre émerveillée la verdure des plaines californiennes.

Chapitre 19

Steinbeck brosse à grands traits une histoire de la Californie. La terre a été volée aux Mexicains par une armée d’Américains affamés et dépenaillés. Les paysans ont constitué peu à peu de grands domaines, mais seuls les plus habiles dans le commerce de leurs productions ont résisté. À ce moment de l’histoire, ils sont devenus des hommes d’affaires qui ont perdu tout contact avec leurs terres et qui ne raisonnent qu’en termes de profits. Ils ont embauché des saisonniers agricoles venus du Japon, de Chine ou du Mexique qu’ils exploitent honteusement. L’afflux des émigrants poussés à bout par la misère les effraie aussi recourent-ils à l’intimidation et aux vexations.

Chapitre 20

Après avoir été contraints de laisser Grand-mère dans la fosse commune, les Joad échouent dans un bidonville où les habitants sont affamés et abrutis par la misère. Il n’y a pas de travail en attendant la récolte du coton. Floyd, un jeune homme qui répare sa voiture, explique le système à Tom : les émigrants sont tolérés et exploités au moment des travaux saisonniers, le reste du temps on leur demande de disparaître. Cony, le mari de Rosasharn, choisit d’abandonner les Joad et sa femme enceinte pour tenter sa chance seul. La venue d’un contremaître véreux qui cherche à embaucher sans garantie dégénère devant la résistance passive des paysans. L’adjoint du shérif accompagnant l’exploiteur veut arrêter Floyd comme boutefeu. Au cours de l’échauffourée qui suit, une femme est blessée, Tom assomme le policier et doit fuir, Casy se dénonce à la place de Tom, il est emmené. En guise de représailles, le campement est incendié dans la nuit par une meute de nervis. Prévenus auparavant, les Joad et quelques autres familles ont eu le temps de fuir.

Chapitre 21

Les autochtones ont peur de perdre leur emploi à cause de l’effondrement des salaires en raison de l’afflux des étrangers. Les grands propriétaires ont organisé des milices d’auto-défense qu’ils ont armées. D’un côté ils surexploitent une main-d’œuvre asservie par la faim, de l’autre ils excitent la haine de leurs concitoyens. Ils jouent inconsciemment avec le feu pour faire monter leurs profits.

Chapitre 22

Les Joad sont à la recherche du camp du Gouvernement dont on leur a dit grand bien. Ils s’émerveillent devant ce village auto-géré, où les forces de l’ordre n’ont pas accès, où finalement l’appel à la responsabilité individuelle et au bien commun rend leur dignité aux migrants.

Chapitre 23

Les émigrants ont besoin d’oublier leur faim ou leur misère, c’est pourquoi ils s’enivrent, écoutent des conteurs, vont au cinéma, jouent de la musique ou dansent. Ce sont les distractions communautaires qui remportent le plus de succès.

Chapitre 24

Le samedi soir, au moment du bal, les locataires du campement doivent évacuer fermement mais sans violence quelques agitateurs qui se sont infiltrés pour créer des troubles afin de permettre l’intervention de la police en ce lieu géré selon le principe de l’extraterritorialité. Les émigrants gênent, les autorités locales à la solde des grands propriétaires veulent les intimider et saper leur moral.

Chapitre 25

Steinbeck fustige le crime contre l’humanité que représente la destruction des récoltes pour maintenir les cours alors que les émigrants meurent de faim.

Chapitre 26

Ne trouvant pas de travail, les enfants dépérissant, les Joad doivent quitter à contrecœur le camp du Gouvernement. Un contremaître rencontré sur la route les oriente vers une ferme où l’on cherche des ouvriers de manière urgente. Ils sont accueillis par la police qui leur ouvre le passage au travers d’une haie de paysans hurlant. Ils sont isolés dans un village provisoire crasseux après que des policiers soupçonneux ont vérifié qu’ils n’étaient pas inscrits sur une liste mystérieuse. Le soir, leur maigre salaire est dépensé pour se procurer des vivres surtaxés à l’épicerie du camp. Dans la nuit, Tom part aux nouvelles pour comprendre ce qui s’est passé. Hors de la ferme où les ouvriers sont gardés comme des prisonniers, Tom retrouve Casy qui est devenu un meneur recherché. En effet il a fait prendre conscience aux précédents journaliers qu’ils étaient exploités et les a convaincus de se mettre en grève. Les patrons ont juré d’avoir sa peau. Ils ont en outre embauché de nouveaux salariés pour casser le mouvement en remontant temporairement les salaires. Des hommes de main ont repéré Casy et l’un deux fracasse le crâne du pasteur. Tom voit rouge et tue le meurtrier. Il est lui-même blessé au visage, mais parvient à échapper à ses poursuivants. Avec la mort de Casy, la grève s’arrête. Aussitôt les salaires reviennent à leur point de départ. Les Joad décident de cacher Tom qui est recherché. Le lendemain, ils quittent le camp avec le fuyard dissimulé sous des matelas. Les voilà un peu plus aigris repartis sur les routes.

Chapitre 27

L’auteur nous parle de la cueillette du coton, travail épuisant, payé au poids, sujet à discussions sans fin entre le cueilleur et le peseur, dernière récolte avant l’hiver où il n’y aura plus de travail saisonnier. La mécanisation prochaine annonce la fin définitive de ce besoin de main-d’œuvre.

Chapitre 28

Les Joad sont arrivés dans le Nord californien où ils peuvent cueillir le coton. Tom se terre, ignoré de tous, dans un trou à proximité du camp de ses parents. Une querelle d’enfants qui a dégénéré a conduit sa petite sœur à révéler sa présence aux autres ramasseurs de coton. Tom doit quitter les siens, il a idée de mener plus loin le combat syndical de Casy. Al s’est épris de la fille de voisins, les Wainwright. Les deux familles souhaitent le mariage.

Chapitre 29

Les pluies hivernales diluviennes noient la Californie. Les campements de fortune sont balayés. Les habitants chassés par les intempéries occupent illégalement les granges, les hangars. Les hommes sans travail se mettent à mendier, puis à voler. Les secours se font attendre tandis que la répression se durcit. La mortalité s’accroît, les épidémies se déclarent ; la colère monte encore d’un cran avant l’arrivée du printemps.

Chapitre 30

Les pluies surprennent les Joad dans leur campement alors que Rosasharn a commencé d’accoucher. Tous décident de rester sur place malgré la montée des eaux. Pa entraîne les hommes à construire une digue pour protéger les wagons qui abritent leurs familles. Rosasharn donne naissance à un bébé mort-né. Oncle John, qui devait enterrer le petit être, choisit de l’abandonner au courant pour aller pourrir chez les possédants en signe de malédiction. Malgré les efforts démentiels des hommes, les eaux envahissent les abris. Man décide de partir laissant à Al avec sa future femme le soin de surveiller leurs modestes biens. Man, Pa, Oncle John, Rosasharn et les petits derniers gagnent à grand peine une grange abandonnée où ils trouvent un garçon et son père qui est en train de mourir de faim de s’être sacrifié pour son enfant. Rosasharn accepte, sur les conseils de sa mère, de donner le sein au moribond.

Le récit est bâti sur une alternance régulière entre des plans larges et des vues centrées sur la famille Joad. Steinbeck construit une fresque historique à la manière de Tolstoï en mêlant des destins individuels au cours de l’Histoire. Comme le grand auteur russe, il considère que les choix individuels influencent peu les événements. L’humanité suit un parcours écrit à l’avance par des forces qui la dépassent.

Les sources

Les sources autobiographiques

John Steinbeck est né à Salinas, siège du comté de Monterey en Californie. Il a passé sa jeunesse dans cette vallée rurale productrice de fruits et légumes. Il a très tôt été marqué par les rythmes agricoles et par les beautés de la nature. Après des études au lycée, il suit des cours de biologie à l’université de Stanford, de 1920 à 1925, tout en louant ses services comme ouvrier de ranch et ramasseur de fruits. La plupart de ses romans se réfèrent à cette expérience du travail de la terre.

John Steinbeck est né à Salinas, siège du comté de Monterey en Californie. Il a passé sa jeunesse dans cette vallée rurale productrice de fruits et légumes. Il a très tôt été marqué par les rythmes agricoles et par les beautés de la nature. Après des études au lycée, il suit des cours de biologie à l’université de Stanford, de 1920 à 1925, tout en louant ses services comme ouvrier de ranch et ramasseur de fruits. La plupart de ses romans se réfèrent à cette expérience du travail de la terre.

Les conditions historiques et économiques

Krach boursier de 1929

Alors que l’économie américaine voit sa capacité de production grimper et devenir bien supérieure à la demande des consommateurs, les bénéfices des entreprises s’écroulent, si bien que les investisseurs cherchent à liquider leurs actions dans le capital de ces sociétés. Du « jeudi noir » 24 octobre au « mardi noir » 29, la Bourse perd 25 %. L’onde de choc va se propager peu à peu à l’économie mondiale. Cet événement va marquer le début de la Grande Dépression, la plus grande crise économique du XXe siècle.

La Grande Dépression

Il va en résulter une énorme perte sur les actifs, une crise de confiance durable à l’égard du système boursier et bancaire qui vont affecter la consommation et les investissements. Les faillites d’entreprise se multiplient par suite de difficultés de trésorerie. La conséquence immédiate est une hausse brutale du chômage qui est multiplié par 10 de 1929 à 1933. Cette récession va durer jusqu’à l’entrée en guerre des États-Unis dans le Second conflit mondial.

Le « Dust Bowl »

Alors que sévit la Grande Dépression, une partie du Middle-West est frappée pendant une dizaine d’années par des tempêtes de poussière. Les grandes plaines, cœur agricole des États-Unis, voient leurs récoltes détruites, leurs terres érodées. Privés de ressources, leur matériel et leurs habitations ensevelis sous des couches de fines particules, les fermiers ruinés et affamés prennent par milliers la route de l’Ouest vers la Californie. Ce sont près de trois millions de personnes qui sont obligées de quitter leurs terres. Les États d’Oklahoma et d’Arkansas ont fourni les plus gros contingents, ceux qu’on a surnommés respectivement Okies et Arkies.

Les possibles réminiscences bibliques

Le titre

Le titre de l’œuvre provient d’une suggestion de Carol Steinbeck, la première femme de l’auteur, qui le lui propose en référence à The Battle Hymn of the Republic de Julia Ward Howe.

« Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord:

He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored;

He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword:

His truth is marching on. »

Ce qui peut être traduit en français par :

Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur ;

Il piétine le vignoble où sont gardés les raisins de la colère ;

Il a libéré la foudre fatidique de sa terrible et rapide épée ;

Sa vérité est en marche.

Ces paroles évoquent le livre de l’Apocalypse au chapitre14 :17-20. Elles expriment l’exercice de la justice divine qui doit délivrer le monde de l’oppression du Mal lors du Jugement dernier. Le quatrième ange « est sorti du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille affûtée ; et un autre ange encore est venu de l’autel de l’encens, celui qui est chargé du feu. Il a appelé celui qui tenait la faucille affûtée pour lui crier : “Lance ta faucille affûtée et coupe les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs.”

L’ange a alors lancé sa faucille sur la terre, afin de vendanger les raisins de la terre ; et il les a jetés dans le pressoir de la terrible fureur de Dieu. Le pressoir a été foulé hors de la ville, et du pressoir il est sorti du sang. Sur une étendue de 1 200 stades le sang montait jusqu’au mors des chevaux. »

Apocalypse 14 17-20 traduction Bible des peuples

Cette expression des « raisins de la colère » renvoie à une double tradition biblique qui voit dans le fruit de la vigne

– les raisins de l’impiété et de l’injustice ; Elle dénonce ceux qui accaparent les biens de la Terre et ne respectent pas la loi divine comme dans Néhémie 13 152. Elle exprime la déception divine de ceux qui sont infidèles à l’alliance comme dans « Le cantique de la vigne » dans Isaïe 5 1-73 ou dans Jérémie 25 30-34.

– mais en même temps le raisin foulé au pied désigne le sacrifice rédempteur du Christ qui offre son sang en rémission des péchés. La colère divine est inséparable de son amour pour ses créatures.

Steinbeck rattache ainsi son récit à une espérance séculaire de salut et de libération. Il en fait le cri insupportable des pauvres, des captifs qui demandent la délivrance et veulent obtenir la justice. En ne retenant que la première signification du symbole, il s’éloigne de la tradition du « serviteur souffrant » d’Isaïe pour rejoindre celle de la révolution terrestre. Chez lui, c’est le sang des opprimés qui coule, qui rougit le drapeau de la révolte ; c’est la violence de l’injustice qui pousse inexorablement à l’insurrection. L’occurrence du chapitre 25 du roman connote cette interprétation : « … et la colère commence à luire dans les yeux de ceux qui ont faim. Dans l’âme des gens, les raisins de la colère se gonflent et mûrissent, annonçant les vendanges prochaines. » (p. 492)

Le patronyme familial

Il est surprenant de trouver dans ce récit un patronyme qui ne soit pas d’origine européenne. En fait il semble d’origine sémite. On en trouve la trace dans la Bible par deux fois. Nous nous intéresserons à la deuxième occurrence. Le second Joad a été Grand Prêtre sous les règnes d’Ahaziah, d’Athalie et de Joas. C’est lui qui apparaît dans la tragédie racinienne d’Athalie. Ce nom symbolise plusieurs éléments caractéristiques :

- La résistance passionnée à l’oppression de l’abominable reine Athalie,

- Le garant de l’alliance nationale qu’il établit « Yoyada (Joad) fit un pacte entre Yahvé, tout le peuple et le roi : on s’engageait à être le peuple de Yahvé. » (2 Chroniques 23:16) traduction Bible des peuples,

- Le restaurateur de l’ordre royal.

- Un vieil homme pieux, fidèle et juste.

Ces divers aspects vont définir la famille dans sa totalité ou dans un de ses membres particuliers. La famille est éprise de justice. Man Joad, la matriarche, est un symbole d’alliance, elle s’efforce de garder sa famille unie. Elle a confiance en Dieu et en sa parole, elle ne perd pas la foi au travers des épreuves. Elle est définie comme la « citadelle de sa famille » (p. 106). Cette expression particulière renvoie à deux pistes possibles. La première se trouve dans le « Cantique de David5 » pour exprimer la force de la Foi, la confiance dans le Dieu de l’Alliance. La seconde nous aiguille vers la figure maternelle de l’Église dont le Christ assure à Pierre qu’elle ne succombera pas aux assauts du Mal6. Man est donc ce signe rassembleur et cet abri contre les duretés du monde. Pa Tom Joad en est le patriarche, il incarne le vieillard juste. Le fils Tom représente l’insoumis, celui qui sonne la révolte.

Il faudrait citer aussi la fille prénommée Rosasharn, contraction de Rose of Sharon (ou de Saron). Ce toponyme est tiré du Cantique des cantiques7 et désigne une riche plaine côtière israélienne. Dans la Bible8, chez Isaïe9, il est le symbole de la bénédiction de Dieu. À la fin du roman la jeune femme se distingue par sa douceur et son altruisme, elle semble appartenir à la terre nouvelle.

Le retour de l’enfant prodigue

Steinbeck, à la page 46, tourne en dérision une parabole célèbre des Évangiles, celle du retour de l’enfant prodigue10 : « Casy suggéra avec une certaine emphase : – Peut-être bien que Tom va tuer le veau gras, comme pour le fils prodigue, dans l’Écriture. » Dans son désir de réconforter Tom, Casy recourt à une référence religieuse ancienne dont on ne sait si elle se veut consolatrice ou ironique. Tom le détrompe aussitôt en alléguant la pingrerie et l’incapacité paternelles à vivre le moment présent. Le lecteur comprend que le modèle évangélique est inapplicable à cette famille fruste d’autant plus que l’échange entre les deux hommes fait suite à l’épisode des goinfreries égoïstes de l’oncle John. Nous baignons dans le refus de tout idéalisme.

La marche vers la Terre promise11

Les paysans du Middle-West trouvent leur terre ingrate aussi rêvent-ils de « s’en aller dans l’Ouest où on se la coule douce » (p. 68), « à manger du raisin et à cueillir des agrumes quand ça [leur] chanterait » (p. 69). Vouloir échapper à l’asservissement et fantasmer sur la version américaine du « pays où coulent le lait et le miel12 » font immanquablement penser au livre de l’Exode dans la Bible.

Il faudrait également relever que la famille Joad, au départ de son périple, compte douze membres, le même nombre que les tribus d’Israël. Casy devient le guide spirituel des fermiers, une figure moderne de Moïse envoyé autrefois par Dieu pour libérer les Hébreux de l’esclavage de Pharaon. De même, les Joad, premiers d’entre les fermiers, vont échapper à la main de fer de l’empire bancaire et prendre conscience de leur statut de peuple élu pour l’avènement d’un ordre nouveau.

Comme les Hébreux, ces migrants vont trouver leur terre promise occupée par d’autres populations. Il va falloir qu’ils luttent contre elles pour se faire une place. Tom tue un policier qui maltraitait Casy, il se comporte comme Moïse dans Exode 2 11-1213 ce qui l’oblige à fuir comme le prophète biblique. Tout le récit baigne en outre dans un messianisme social.

Ces allusions bibliques font échapper le récit à son naturalisme cru. Le symbolisme, les références à une histoire antérieure sacrée confèrent l’intemporalité, l’universalité au parcours initiatique, au combat de ces Américains exploités et lancés sur les routes de l’exode. Mais il s’agit en même temps d’une entreprise de démythification. Steinbeck semble nous dire que les références bibliques sont inapplicables à l’époque moderne tant le dénuement scandaleux et l’exploitation éhontée des masses paysannes ont conduit les misérables à un désespoir sans issue.

Les forces en présence

Un capitalisme anonyme et sauvage

La terre appartient à quelques gros propriétaires et surtout à des sociétés anonymes ou des banques. Tous veulent obtenir de gros bénéfices. Ils représentent le monde des « doigts aux chairs molles » (p. 49), celles qui ne se livrent pas aux travaux manuels, qui ne s’endurcissent pas au contact de la réalité. C’est un monde froid, distant, impitoyable qui obéit aux « mathématiques » (p. 47). Les métayers sont devenus un obstacle à ses profits. La sécheresse et les tempêtes de poussière ne font qu’accélérer l’éviction programmée des fermiers. En effet le regroupement des terres permet la mécanisation, la division du nombre des exploitants par « douze à quinze » (p. 49). De plus les salaires, et non une part des récoltes, rémunéreront les travaux agricoles. Cette logique financière à court terme crée un séisme économique en engendrant un chômage massif.

Elle mène à une catastrophe écologique par la monoculture qui épuise les sols et contribue à la désertification, puis aux tempêtes de poussière conséquentes. Steinbeck a des mots très durs pour qualifier le crime à l’égard de la terre-mère perpétré par l’esprit dévoyé de la banque. Il dénonce le « viol méthodique », le « viol sans passion » (p. 54) par les tracteurs livrés à eux-mêmes. Pire, la récolte résultante n’a plus de parents humains. « La terre accouchait avec les fers et mourait peu à peu sous le fer ; car elle n’était ni aimée, ni haïe, elle n’était l’objet ni de prières, ni de malédictions. » (p. 54)

Enfin elle enfante un drame humanitaire par la paupérisation des familles des agriculteurs. Steinbeck la nomme à plusieurs reprises (pp. 50-51) le « monstre », création humaine qui a échappé au contrôle des hommes, idole14 renvoyant sans doute à ces divinités comme le Baal15 ou le Moloch16 qui réclamaient leur tribut de chair humaine. Steinbeck souligne que ce sont les propres fils des paysans qui sont passés au service du « monstre » et qui, par attrait de l’argent, commettent ces meurtres rituels17.

Un monde rural pitoyable

L’exploitation des terres est confiée à des métayers18 qui apportent leur travail contre la libre disposition d’une partie de la récolte. Ces fermiers développent une logique simpliste et affective qui voudrait que la terre appartienne à ceux qui l’occupent et la mettent en valeur. Ils s’appuient sur les liens charnels patiemment tissés avec le sol sur lequel ils vivent. « C’est ça qui fait qu’elle est à nous… d’y être nés, d’y avoir travaillé, d’y être enterrés. C’est ça qui donne le droit de propriété, non pas un papier avec des chiffres dessus. » (p. 50) Ils assistent, impuissants et le cœur navré, à la destruction de leur maisons sans savoir à qui faire payer le forfait.

Exploiteurs et exploités

Le monde se divise en deux parts :

Exploiteurs | Exploités |

Banque, | Les fermiers, Muley, les Joad, les Wilson, Floyd |

prospèrent sur la misère des plus faibles | partage et solidarité |

jouent cyniquement de l’honnêteté (traites des marchands de voiture) | Rendent ce qu’ils ont pris par erreur en le croyant abandonné. |

gaspillage | Vertu d’économie |

Prospectus mensongers pour attirer en surnombre la main-d’œuvre et casser les salaires, | Ils croupissent dans la misère, sont torturés par la faim, mais essaient de garder leur dignité. |

Tristesse, avidité de prédateur | Humour, sens de la fête |

L’origine des décisions est anonyme et inconnue. | Décisions importantes prises en commun |

Abus de pouvoir des autorités californiennes : « si vous ne pouvez pas acheter de terrains on n’a pas besoin de vous » (p. 167) |

|

Intimidations, vigiles armés, forces de l’ordre au service d’une répression aveugle et maladroite, provocations. | Résistance courageuse, auto-défense, clandestinité, prise de conscience de leur force, poussée du syndicalisme responsable. |

Loi du plus fort cynique : « ta liberté dépend du fric que t’as pour la payer » (p. 167) |

|

Ils qualifient ceux qui se rebiffent d’« agitateurs » ou de « bolchevisses » (déformation populaire de bolchevik19). | Ils font honte, on veut se débarrasser d’eux. Ils sont traités d’Okies, injure qui en est arrivée à signifier « enfant de putain » (p. 287). Ils sont des « chimpanzés » (p. 309) pour un des pompistes. |

La loi de l’offre et de la demande joue toujours contre ceux qui ont des besoins vitaux. Le rapport de force est toujours en leur défaveur car ils n’ont plus le temps. Les jours qui passent épuisent leurs maigres ressources.

L’injustice

Ce roman est bien le récit d’une injustice criante dont il convient d’analyser les strates complexes car les analyses de Steinbeck sont subtiles.

L’ordre naturel meurtri

Le biologiste, l’ouvrier saisonnier et le poète sont d’accord chez Steinbeck pour constater que la Terre obéit à un ordre naturel dans lequel s’inscrit l’homme, être vivant étroitement dépendant de son milieu. Steinbeck développe une conscience écologue dans son récit. Le symbole de la tortue mérite d’être explicité car il traduit de manière poétique le fond de sa pensée. L’univers est régi par des forces multiples et puissantes. Ainsi, la tortue manifeste une opiniâtreté sans relâche pour atteindre le but que son instinct lui a fixé. La graine inerte est pourvue de dispositifs astucieux pour devenir active et survivre par sa germination. Elle attend le vent ou de s’accrocher à la tortue de passage pour parvenir au lieu de son éclosion. L’homme peut jouer à s’opposer à cette loi universelle par bêtise quand il percute la tortue avec sa camionnette, par appropriation quand Tom capture l’animal pour l’offrir à son jeune frère. Pourtant la tortue n’a de cesse de poursuivre sa route. Tous les êtres vivants obéissent donc à une loi qui semble être celle de la survie et de l’expansion. À l’échelle du macrocosme, ces forces se déchaînent dans les catastrophes naturelles qui laissent l’homme impuissant. Si le paysan admet sa défaite et reconnaît sa responsabilité dans la pratique de monocultures épuisantes pour le sol, le capitalisme, comme un apprenti-sorcier, entend imposer sa loi à une terre qui n’en peut mais. La violence exercée à l’encontre de la nature est non seulement injuste en ce qu’elle contrevient aux lois naturelles, elle est de plus déraisonnable en exposant l’homme à des catastrophes plus grandes encore20.

L’ordre humain malmené

Cette nature a besoin d’un petit peuple qui vit en symbiose avec elle. Steinbeck n’idéalise pas ces petits blancs dont les pères ont tué les Indiens pour s’approprier leurs terres. Actuellement, pour survivre, ils sont encore prêts à pactiser avec le Mal en cultivant le coton qui va tuer les sols et équiper les armées des guerres lointaines. Cependant ces paysans qui peuvent parcourir leur petit domaine, les yeux rivés sur la terre, ont développé une connaissance empirique irremplaçable. Ces contacts sensoriels permanents ont permis aux fermiers de devenir consubstantiels de leurs arpents. En revanche les ouvriers agricoles qui pilotent leur tracteur, perchés haut sur leur siège, lunettes sur les yeux, masque sur le nez, ont rompu toute communication avec le sol21, Or ce commerce des sens a permis des liens affectifs. Les fermiers ont plus surveillé leurs terres que leurs familles si bien que la terre est devenue l’enfant véritable pour lequel ils se sont fait du souci sans compter. Les expulser, c’est leur arracher leurs racines, « l’endroit où qu’on vit, c’est ça qui est la famille » (p. 76) s’exclame Muley, le dernier résistant qui n’est pas parti avec les siens, ne pouvant quitter le lieu où son père est mort encorné par un taureau, où est né son premier enfant. La terre, ce sont des liens primordiaux de vie et de mort. L’action des sociétés foncières anonymes lèse l’humanité en déchirant cette mémoire affective ; elle lèse le savoir humain universel en détruisant une expertise et un savoir-faire utiles à la communauté. « Et cela est simple et de bon rendement. Si simple que le travail perd tout caractère merveilleux, si effectif que le merveilleux quitte la terre et la culture de la terre, et avec le merveilleux la compréhension profonde et le lien. » (p. 161) Ces multiples guetteurs aux frontières de la civilisation étaient en effet le contrepoids nécessaire à l’immense force sauvage de la nature.

L’ordre économique asséché

Avec les déplacements de population, tout le tissu économique est touché. Steinbeck montre dans le chapitre 13 comment les pompistes, et d’une manière générale les commerces de proximité, sont les premières victimes du départ des paysans. L’argent s’étant tari, les échanges économiques régressent vers le troc. La circulation des biens se bloque : le pompiste ne sait plus quoi faire des lits ou de la poupée qu’on lui a laissés en échange de son essence.

L’ordre légal inique

Dès le début, le lecteur perçoit combien la loi est un fléau supplémentaire qui s’abat sur les pauvres paysans. La force de travail pèse bien peu contre la toute-puissance du capital qui utilise la contrainte du droit pour expulser les fermiers. Quand ceux qui ont été chassés prennent la route, ils ne peuvent respecter la législation de l’état-civil lorsque la mort survient. Les formalités sont synonymes de perte de temps, de taxes insupportables au point de remettre en cause le voyage lui-même. L’horreur de la situation est à son comble quand le respect de la loi rajoute au chagrin une menace pour la survie des vivants. « Y a des cas où qu’y a pas moyen de suivre la loi […]. De la suivre en se comportant de façon convenable, tout au moins. […] Y a des fois qu’il faut tourner la loi. Et je maintiens que j’ai le droit d’enterrer mon propre père. » (p. 195) Sans le savoir Pa réécrit à sa manière la désobéissance tragique d’Antigone.

Au même moment, aiguillonnés par la survie en milieu hostile ou inconnu, les émigrants sont conduits à une solidarité de groupe. Le choix du campement du soir provoque la constitution de communautés éphémères. Ces regroupements ne tardent pas à émettre tout un ensemble de règles qui réinventent la vie en société. Sont ainsi définis les espaces privés, les tabous à ne pas enfreindre (notamment dans la conduite sexuelle et le respect des personnes) sous peine d’être banni, le savoir-vivre, les fêtes où chacun s’informe et qui recréent une mémoire commune. Dans les familles, chacun sait ce qu’il a à faire. Tous se donnent des chefs naturels reconnus à leur sagesse ou à leur autorité. Ainsi les paysans chassés substituent-ils un corpus de lois non écrites aux lois officielles. Ces règles ne sont pas plus justes, mais elles présentent l’immense avantage d’être adéquates pour assurer la cohésion sociale. De plus elles sont acceptées par tous car le bon sens a compris que le succès passait par le bien commun et l’intériorisation des interdits. Steinbeck relève une autre caractéristique de l’homme : sa capacité d’adaptation raisonnable. Le chapitre 17 est donc un autre texte capital qui refait le contrat social. À la suite d’Aristote, Steinbeck reconnaît que l’homme est un animal politique. Il ne fonde l’existence morale sur aucune source sacrée ; seule la nécessité de la vie commune pour assurer la survie du groupe garantit la légitimité des contraintes aux libertés. En ce sens Steinbeck reprend les principes du fonctionnalisme anthropologique d’Herbert Spencer22. De même il semble relayer la morale positiviste sociologique d’Émile Durkheim. Ce sociologue français du XIXe siècle affirmait que les sociétés peuvent concilier ordre et liberté grâce à la « division du travail ». La solidarité mécanique fondée sur la similitude, comme dans la société rurale qui s’entraide pour les travaux agricoles, se transforme, sous l’effet de la crise, en une solidarité organique qui résulte de l’interdépendance entre les talents spécifiques des individus (mécanicien, cuisinier, conducteur) obligés de s’échanger leur savoir-faire pour vivre. D’ailleurs Man Joad a bien pressenti que l’unité familiale élargie constituait ce noyau minimal de compétences garant de la réussite de leur épopée. Durkheim professait en outre que la morale tire son origine d’une société d’individus : « le fait social est un fait moral ». En outre le développement de la société permet que la personnalité des individus puisse s’exercer pleinement : « La morale est ce qu’est la société… la première n’est forte que dans la mesure où la seconde est organisée ».

L’ordre social menacé

L’expulsion des fermiers lèse la société

Au début les hommes sont prisonniers de leur colère individuelle, mais elle pourrait devenir la force du « Grand Soir » s’ils la mettent en commun. « Chacun de nous, tambour-major à la tête d’un régiment de peines, de douleurs, marchant le cœur plein d’amertume. Et un jour, toutes les armées des cœurs amers marcheront toutes dans le même sens. Et elles iront toutes ensemble et répandront une terreur mortelle. » (p. 124) Steinbeck prophétise que les hommes acculés au désespoir par l’injustice vont répandre aveuglément la violence contre l’ordre injuste qui les a exclus.

En effet ces familles abandonnées à elles-mêmes sont victimes des intimidations. Leurs droits sont bafoués par les forces de l’ordre aveugles ou complices. Peu à peu ces ruraux s’effondrent ou deviennent ces vagabonds aigris que les Californiens redoutaient. Les brimades et les brutalités les ont aigris, poussés à bout. Tom redevient homicide par l’engrenage de la violence. L’injustice rend fous et dangereux ces êtres affamés, désœuvrés, déboussolés.

La réponse du Gouvernement fédéral pour tenter d’endiguer la montée des exactions est ce fameux camp de Weedpatch23. Dans la descente aux enfers des émigrants, il joue le rôle de l’eldorado du Candide de Voltaire.Le philosophe des Lumières proposait une pause à ses héros en brossant, en contrepoint d’un monde en folie, le tableau d’une société raisonnable et heureuse. Steinbeck ne procède pas autrement avec ce camp propret, hygiénique, autogéré, sans délit, où nul ne reste affamé, où chacun se respecte, où les décisions sont prises démocratiquement et dans lequel, comble de l’harmonie, il se donne les plus belles fêtes du pays. Steinbeck veut nous faire comprendre qu’il s’agit d’une utopie. Le voisinage, c’est-à-dire l’humanité ordinaire égoïste, trouve insupportable cette simplicité heureuse. Le camp n’est donc qu’une simple étape ou un coin de terre rêvé. En effet il lui manque l’essentiel pour devenir pérenne : il ne fournit pas d’emplois et par là la dignité fondamentale, celle de l’utilité et de l’autonomie du travailleur. Steinbeck sous-entend l’impuissance du pouvoir fédéral devant la politique de l’État, ou peut-être dénonce-t-il la mesure dérisoire, inadaptée, la fausse réponse qui exonère à bon compte car il pense, comme Voltaire, que « le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice, et le besoin. » Candide chapitre XXX

En d’autres termes, la paix sociale ne peut être assurée que par l’emploi.

Le scandale de la terre promise

La mesure est comble en Californie où la terre généreuse ne peut nourrir ses habitants malgré l’abondance des récoltes. Les enfants meurent de faim alors qu’on détruit, sous le regard hébété des malheureux parents, des amoncellements de fruits, de légumes et de viande. Pire, on leur interdit de les consommer. Steinbeck stigmatise ce capitalisme sauvage, égoïste qui se réfugie honteusement derrière la loi du profit maximum. Alors que le pouvoir d’achat s’est écroulé en cette période de crise, la production ne trouve plus de consommateurs solvables. Plutôt que de voir les cours s’effondrer, les grands propriétaires préfèrent détruire les surplus. Ils intensifient le vice en poussant à la faillite les petits exploitants. Ils investissent leurs immenses moyens toujours croissants dans des conserveries qui autorisent une baisse de la qualité et des coûts, un stockage des biens périssables, une emprise monopolistique sur les marchés. Ces accapareurs ne souhaitent pas étaler les pertes. Ils ont la vue courte car ils risquent, en asséchant la consommation, d’entrer dans une spirale déflationniste qui, à terme, annulera leurs profits. Ces erreurs économiques, sans doute analysées à la lumière des théories de Keynes24, ne sont rien en regard du scandale humain qui a donné son titre à l’œuvre. Pour en rendre compte en poète, Steinbeck reprend la métaphore du Hamlet25 de Shakespeare : « Et l’odeur de pourriture envahit la contrée » ainsi que la prophétie apocalyptique : « Dans l’âme des gens, les raisins de la colère se gonflent et mûrissent, annonçant les vendanges prochaines. » (p. 492) Ces riches aveugles ne voient pas qu’ils vont être balayés par le prolétariat qu’ils ont exaspéré.

L’éveil d’une conscience

Ces événements scrutés selon une analyse inspirée par le marxisme vont servir à l’éveil des consciences.

De la foi à l’agnosticisme, le retournement du christianisme

Jim Casy est certainement un homme inspiré. « Il a ce genre de regard qui voit à travers » (p. 132). Il a conscience de sa différence. Il s’est senti appelé à devenir pasteur. Mais ses pulsions sexuelles, sa nature animale indomptable l’ont fait douter de la présence d’un principe surnaturel en lui. La religion qu’il a été mené à servir est une forme exubérante, puissamment émotionnelle du christianisme telle qu’elle a pu être vécue au moment de la Pentecôte quand l’effusion de l’Esprit a poussé les apôtres à surmonter leurs peurs, quitter l’enfermement du Cénacle pour affronter le vaste monde. Il se trouve que cette quête incessante des dons extraordinaires de l’Esprit-Saint dégénère en sortilège magique qui met les personnes en transes, libère en elles les pulsions les plus inavouables comme lors des saturnales. On peut comprendre que ces comportements orgiaques au sein du Temple aient pu heurter le rigorisme puritain de certains lecteurs protestants. L’honnêteté du pasteur n’a su y résister. Ayant conçu la religion en tant que morale dont le péché le plus courant est la fornication, il est amené à repousser la foi comme contraire à sa nature. Ne pouvant plus vivre comme il pensait, il est amené à penser comme il vit, c’est-à-dire à abandonner sa foi. Il ne nie pas explicitement l’existence de Dieu, il admet seulement qu’il est inconnaissable, qu’il n’en a jamais fait l’expérience. Son credo devient un panthéisme humaniste : « Peut-être que les hommes n’ont qu’une grande âme et que chacun en a un petit morceau. » (p. 38) Tom, pour sa part, pense que la religion est émasculante. Elle est complice de l’ordre établi en demandant la soumission dans des situations intolérables, c’est la charité au lieu de la justice : « Faire du bien à un type qu’est mal en point et qui ne peut pas vous foutre une baffe26. » (p. 133) Steinbeck se montre critique à l’égard d’un christianisme puritain prompt à condamner le bonheur. Il dénonce une religion incapable d’accompagner l’homme dans ses épreuves terrestres. Dans le chapitre 24, lors du bal au campement du Gouvernement, il reproche aux Adorateurs de Jésus leurs « mines contrites et sournoises » (p. 482). Ces sectateurs n’ont que l’anathème à la bouche pour vouer aux feux de l’enfer ceux qui célèbrent la joie de se retrouver ensemble et veulent oublier un moment les peines du jour. Cet ascétisme de mauvais aloi avait été précédé par les menaces effrayantes d’une vieille femme à l’encontre de Rosasharn. La « folle » s’en était prise à l’enfant à naître au point de bouleverser la jeune mère. À l’opposé, Steinbeck souligne la générosité du chef des migrants qui demande qu’on renvoie sans leur faire de mal ceux qui avaient voulu saccager la fête. En cette occasion, il place intentionnellement dans la bouche du responsable les propres paroles du Christ pour ses bourreaux27 : « Ils n’ savent pas c’ qu’ils font. » (p. 485) Désormais, c’est un humanisme tolérant qui remplace les rigueurs de la loi religieuse. La confiance prend le pas sur la punition, le cœur est plus grand que le péché. De même quand Tom doit quitter sa mère, il proclame sa foi dans la solidarité humaine tirée de l’Ecclésiaste pour mieux dénoncer « l’Écriture où il est toujours question du Feu de l’Enfer. » (p. 588)

De l’Évangile à l’humanisme

Incapable d’ordonner son être profond, Jim Casy rejette cette voix intérieure qu’il ne reconnaît plus comme sienne. Pourtant il est obligé d’admettre qu’un charisme continue à le pousser. Pour mettre fin à cette schizophrénie, il n’a eu d’autre ressource que de débaptiser cette puissance, de réduire l’Esprit-Saint à l’esprit tout court. « L’esprit est fort en moi, seulement c’est plus le même ». (p. 33) C’est ainsi que le pasteur devient un prophète laïc. La figure biblique de celui qui parle au nom de Dieu et qui demande la conversion du cœur se réduit à celle d’un Amos qui se contenterait de dénoncer l’injustice. Jim Casy a découvert sa voie: « J’ai la vocation de guider les hommes, mais je ne sais pas où les guider. » (p. 34) Il renonce à son statut de savant pour se mettre à l’école des humbles : « Je n’essaierai plus de rien leur enseigner, rien. Je vais essayer d’apprendre. » (p. 133) Il va falloir toutes les épreuves de la Route 66 pour qu’il découvre son chemin terrestre.

De l’individualisme à la conscience de classe

C’est l’ancien pasteur qui va éveiller Tom Joad. Le jeune paysan ne s’était jusqu’alors pas posé de questions existentielles. Il avait vécu comme un jeune animal cherchant à satisfaire ses besoins élémentaires : manger, boire, copuler… La prison lui a appris à écrire et à dessiner. Elle a marqué pour lui un premier coup d’arrêt en lui faisant comprendre qu’il existe une loi qui peut limiter son autonomie. Avec la crainte, il a commencé à réfléchir d’autant plus que certains de ses camarades de geôle ont abdiqué leur liberté au profit d’un confort relatif derrière les barreaux. La rencontre de l’ancien pasteur va l’éveiller au sens de la vie, le faire sortir d’un égoïsme primaire centripète. Jim est en avance sur lui : « J’ connais des histoires, ça oui, mais il n’y a que les gens que j’aime. Et des fois j’ les aime à en éclater et j’ voudrais les rendre heureux ». (p. 37) Casy est habité par une force centrifuge qui le pousse vers les autres. Il va peu à peu éduquer Tom. Cette prédestination de Tom à se soucier du bien commun avant toute chose lui est confirmée par sa mère qui a cru en lui dès son jeune âge : « Tu es un élu, Tom. » (p. 498) De fait, seul Tom partage les soucis de Man. Il applique son intelligence à maintenir l’unité familiale, à prévoir plutôt qu’à réagir dans la précipitation.

Devant la nécessité, le dénuement et l’injustice, quelques autres personnages vont mûrir. Al, le coureur de jupons, toujours prêt à quitter les siens pour aller travailler dans un garage en ville, devient responsable lorsqu’il veut se marier, il est alors capable de prendre des initiatives. Man sort de la soumission culturelle et religieuse à son mari pour prendre la direction de la famille. Elle représente la force tranquille, confiante, le bon sens, la perception des réalités chez la femme-mère. « Une femme, ça se fait plus vite aux changements qu’un homme […]. Une femme, toute sa vie est dans ses bras. Chez l’homme, c’est tout dans sa tête. » (p. 595) Jusqu’à Rose de Saron qui tout au long du récit geint… La maternité endeuillée la transforme en un symbole de l’humanité nouvelle. Le récit s’achève en effet sur une scène si déroutante que John Ford a donné une autre fin à son film. La jeune femme allaite un cinquantenaire moribond. Elle devient ainsi une nouvelle mère affligée qui compatit et donne vie. Elle est désormais le signe du partage dans le dénuement, celle qui reprend courage devant le malheur d’autrui, celle qui transcende sa maternité inachevée par le don de soi.

Dans le chapitre 14, Steinbeck nous révèle sa foi dans l’humanité. Il commence par stigmatiser l’aveuglement des nantis qui s’en prennent « au gouvernement […], aux groupements ouvriers, aux taxes nouvelles, aux plans », confondant les « effets » et les « causes ». (p. 209) Il explique, dix ans avant la psychologie transpersonnelle de Maslow, que l’homme est poussé par sa « faim au ventre […] faim de joie et d’une certaine sécurité » (p. 209) qui se traduit spirituellement chez lui par son besoin de créer. De plus c’est dans cette faim partagée par tous que l’homme puise son instinct communautaire, fruit lui aussi de la dure loi de la survie. « Muscles souffrant du désir de travailler, cerveau souffrant du désir de créer au-delà des nécessités individuelles… voilà ce qu’est l’homme » (p. 209) Cette force primordiale le pousse en avant lors des crises. La puissance de l’instinct peut alors le faire reculer, « mais d’un demi pas seulement, jamais d’un pas complet. » (p. 210) Voilà ce qui explique les guerres et leurs atrocités28, le progrès est dévoyé par le désir d’imposer un pouvoir injuste à autrui. Pourtant « l’avion », « la bombe », « la grève » sont les signes furtifs que l’esprit de l’homme est toujours à l’œuvre. Steinbeck prophétise-t-il alors contre l’isolationnisme de son pays qui se désintéresse des conflits de la vieille Europe quand il écrit « Craignez le temps où l’Humanité refusera de souffrir, de mourir pour une idée, car cette seule qualité est le fondement de l’homme même, et cette qualité seule est l’homme, distinct dans tout l’univers. » (p. 210) ? L’ antidote à ces dérives est clairement désigné dans la suite : « Si vous qui possédez des choses dont les autres manquent, […] si vous pouviez savoir que Paine29, Marx30, Jefferson31, Lénine32 furent des effets, non des causes, vous pourriez survivre. Mais cela vous ne pouvez pas le savoir. Car le fait de posséder vous congèle pour toujours en « Je » et vous sépare toujours du « Nous ». (pp. 210-211) Steinbeck est alors bien proche de la doctrine sociale de l’Église et de la destination universelle des biens. La propriété individuelle ne saurait se confondre avec la confiscation égoïste et s’opposer au devoir de solidarité. Face à la toute-puissance du grand capital, Steinbeck milite pour la syndicalisation des prolétaires : arithmétiquement, le pouvoir discrétionnaire des quelques gros propriétaires peut être contrebalancé par le grand nombre des ouvriers agricoles. L’intimidation de quelques mercenaires ou de policiers véreux devient inopérante si elle se heurte à une masse unie et déterminée. C’est ce que Tom, avant de quitter les siens, confie à sa mère. Obligé de rester terré de longues heures, il a retourné dans sa tête les enseignements de Casy. Il se rappelle la sagesse pratique tirée du « Prédicateur33 » pour une fois cité textuellement (pp. 588- 589).

Un langage adapté

Cette entreprise de démythification passe par un langage adapté. En effet le langage qui permet d’entrer en communication véhicule non seulement l’appartenance à une classe sociale mais encore des concepts culturels. Jim Casy revendique l’abandon de son jargon mystico-religieux au profit d’une expression brute, voire triviale « Vous vous étonnez de m’entendre employer de vilains mots. Ben, c’est que pour moi ils ne sont plus vilains. C’est tout simplement des mots que les gens emploient, et pour eux ils n’ont pas un vilain sens. » (p. 37) Il y a chez lui le rejet de l’hypocrisie, la recherche d’une sincérité qui passe en premier lieu par l’abandon de toute connotation moralisatrice. « Je veux sacrer et jurer et entendre la poésie des gens qui parlent. C’est tout cela qui est saint, tout cela que je ne comprenais pas. Toutes ces choses-là sont de bonnes choses. » (p. 133) Il est très significatif que Man ponctue par un « amen » cette déclaration hétérodoxe. Jim qui a fait l’expérience de la force des mots dans ses prêches refuse désormais qu’ils asservissent l’homme. La libération des pauvres passe nécessairement par l’authenticité du langage. Le prédicateur syndical et politique doit d’abord être compris et, dans le même mouvement, substituer aux notions de Bien et de Mal, celles du juste et de l’injuste.

Conclusion

Dans la lignée d’un auteur comme Zola, Steinbeck est le romancier naturaliste de la pauvreté. Comme son prédécesseur, il nous livre un témoignage journalistique, il s’engage dans un humanisme socialiste, il élargit son propos par le recours à un symbolisme archétypal qu’il puise abondamment dans la Bible, même si finalement l’aura mystique du livre sacré se réduit chez lui à un horizon terrestre. L’attachement viscéral à la terre-mère, la quête d’un paradis perdu au bout d’un chemin parsemé d’épreuves initiatiques restent les ressorts de cette tragédie. En contrepartie, il fait jaillir de ces aventures misérables, une solidarité, une générosité qui les font échapper au pessimisme réaliste.

Cette œuvre est en fait un témoignage sur une mutation qui, dans le roman est circonscrite aux années 1930 et aux États-Unis, alors qu’elle a affecté la planète entière au XXe siècle. Ce phénomène qui avait commencé dès le XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, avec les débuts de la Révolution industrielle, s’est étendu à tous les pays au cours des XIXe et XXe siècles. L’exode rural a pu se dérouler dans l’indifférence et l’ignorance générales, ou au contraire dans des soubresauts qui ont frappé l’opinion. Le mérite de Steinbeck est de nous avoir alertés en ne restant pas à la superficie des événements ou à leurs épiphénomènes sensationnels.

Il cherche à démonter les mécanismes complexes qui ont lancé les paysans sur les routes : augmentation de la productivité agricole, mécanisation qui diminue la main-d’œuvre nécessaire, besoin de main-d’œuvre saisonnière pour la cueillette, attrait du confort urbain… Il s’intéresse surtout aux causes structurelles, au développement incontrôlé du capitalisme qui voit en l’homme une marchandise ordinaire, un outil comme les autres. Cette conception mercantile et utilitariste est la véritable origine des drames humains surtout quand elle cultive sciemment l’égoïsme et les peurs pour prospérer. Le miracle est que l’homme exploité n’en sort pas broyé. La plupart de ces ruraux conservent intacts au fond d’eux une générosité et un sens du partage qui leur permettent de garder leur dignité, de survivre à la collusion de l’argent, du pouvoir et de la religion. Leur bon sens terrien, leurs vertus familiales, leur optimisme, leur acharnement, leur courage les conduisent à se regrouper, à se respecter, à faire front en commun. Steinbeck ne désespère pas de l’homme naturel, il sait sa puissante vocation à s’adapter si bien qu’il n’y a nulle fatalité dans les épreuves. La terre promise est bien au bout du chemin même si elle ne se trouve pas dans les formes qu’on espérait rencontrer.

Vibrant appel à la solidarité, les Raisins de la colère restent une œuvre d’actualité digne de son prix Nobel. La mondialisation et le capitalisme sauvage continuent de provoquer des catastrophes naturelles ; quelques pays riches confisquent la majorité des ressources naturelles ; des sociétés anonymes jouent toujours sur le cours des grandes productions agricoles ; des populations sont toujours lancées sur les routes de l’exode ; des masses humaines sont toujours parquées dans des camps ; des travailleurs et des enfants sont toujours exploités pour des salaires misérables ; des zones grises ou noires, dans lesquelles des mafias tissent des liens secrets avec le pouvoir politique, s’étendent sur notre planète en des trafics honteux, notamment un nouvel esclavagisme humain… La violence monstrueuse menace toujours aux portes de nos cités quand elle ne les a pas déjà pénétrées.

Steinbeck a tracé avant nous et pour nous le seul chemin d’espérance pour qui veut éviter les Raisins de la colère, celui d’un partage raisonné des richesses, celui d’un engagement personnel et généreux. Ainsi, il arrive parfois que la littérature rejoigne les préoccupations des hommes et, plus rarement, qu’une bonne littérature résulte de grands principes et de bons sentiments.

Notes

1 Cette étude s’est appuyée sur l’édition Gallimard, collection Folio no 83, dans la traduction de Marcel Duhamel et M.-E. Coindreau. ↑

2 « En ce temps-là j’ai vu, un jour de sabbat, des hommes qui foulaient des raisins dans le pressoir ; d’autres transportaient des gerbes de blé, les chargeaient sur des ânes avec du vin, des raisins, des figues et toutes sortes d’autres fardeaux, et ils les apportaient à Jérusalem le jour du sabbat. Alors je les ai avertis de ne pas vendre ces produits. » Traduction Bible des peuples ↑

3 « Laissez-moi chanter pour mon ami,

le chant de mon ami pour sa vigne.

Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile.

Il a travaillé la terre, enlevé les pierres,

il y a planté du raisin de choix,

il a construit une tour et creusé une cuve.

Il en attendait de bons raisins,

mais elle donné des fruits sauvages.

Maintenant, habitants de Jérusalem,

et vous gens de Juda,

jugez vous-mêmes entre moi et ma vigne.

Pouvait-on faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ?

J’en attendais de bons raisins,

pourquoi m’a-t-elle donné des fruits sauvages ?

Je vais vous dire, moi,

ce que je vais faire à ma vigne.

J’enlèverai la haie et elle sera broutée,

je briserai la clôture et on la piétinera.

J’en ferai une terre abandonnée,

elle ne sera plus taillée, ni travaillée,

mais épines et ronces y pousseront.

J’interdirai même aux nuages d’y laisser tomber la pluie.

Oui, la vigne de Yahvé Sabaot, c’est la maison d’Israël,

L’homme de Juda est le pied de vigne qu’il préfère.

Il en attendait la justice et voici la méchanceté,

il en attendait le droit et voici les appels au secours. »

Traduction Bible des peuples ↑

4 « Tu leur annonceras toutes ces paroles et tu leur diras : Yahvé a rugi, du haut de sa sainte Demeure il fait entendre sa voix. Il pousse un rugissement contre son héritage et contre tous les habitants de la terre. Il pousse des cris comme ceux qui piétinent le raisin, le bruit en est arrivé jusqu’aux extrémités de la terre. Yahvé est en procès avec les nations, il entre en jugement avec tout homme, il livre les méchants à l’épée — parole de Yahvé. » Traduction Bible des peuples ↑

5 « Mon Dieu est mon rocher, je m’abrite en lui.

Il est mon bouclier, mon salut,

ma citadelle et mon refuge.

Tu es mon sauveur, qui me sauve de la violence. »

2Samuel 22 3 traduction Bible des peuples ↑

6 « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les forces de mort ne l’emporteront pas sur elle. » Matthieu 16 18 traduction Bible des peuples ↑

7 « Je suis comme les roses de Sharon,

comme le lys des vallées.

Comme un lys parmi les broussailles,

telle est ma compagne entre toutes les filles. »

Cantique 1 17—2 2 traduction de la Bible des peuples ↑

8 Isaïe 35 1-2 ↑

9 Isaïe 65 9-10 ↑

10 Luc 15 11-32 ↑

11 John Farrow réalise d’ailleurs en 1946 le film California traduit par Californie terre promise. ↑

12 « J’ai vu mon peuple humilié en Égypte et j’ai entendu ses cris lorsque ses surveillants le maltraitent. Oui, je connais ses souffrances ! Je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter d’ici vers une terre spacieuse et fertile, un pays où coulent le lait et le miel ». Exode 3 7-8 traduction Bible des peuples ↑

13 « Moïse avait grandi, il alla trouver ses frères et vit avec quelle brutalité on les traitait. Il vit même un Égyptien qui frappait l’un de ses frères hébreux. Il regarda autour de lui : il n’y avait personne. Il frappa l’Égyptien et l’enterra dans le sable. » Traduction Bible des peuples ↑

14 Ou le « Veau d’or » devant lequel se prosternent les Hébreux (Exode ch 32). Steinbeck retournerait ainsi à son profit un concept religieux en dénonçant le caractère impie du capitalisme. ↑

15 Assimilé au culte du veau d’or dans le livre d’Osée notamment Os 9-10 ; pour les sacrifices humains on peut consulter Jérémie 19:5. ↑

16 Jérémie 32.35, Lev 18:21; 20:2-5; 2Roi 23:10. ↑

17 « Ça fait près de cent personnes qui sont obligées de s’en aller courir les routes pour tes trois dollars par jour. C’est-il juste ? » (p. 55) On peut penser aussi aux trente deniers d’argent par lesquels Judas a vendu son maître au pouvoir du Grand-Prêtre. ↑

18 Pa Joad affirme p. 262 « Oui, métayers, mais on était propriétaires ». Cette déclaration paraît contradictoire. Est-elle destinée à soigner la fierté d’un paysan qui se veut libre ? Renvoie-t-elle à une particularité des baux ruraux américains ? En tout cas, obligé d’emprunter à la Banque pour survivre lorsque les récoltes ont été perdues, il a aliéné ses éventuels titres de propriété à cette occasion. ↑

19 Minoritaire en russe. Partisans de Lénine qui ont pris le pouvoir par la ruse et le professionnalisme, notamment par le noyautage des opposants au régime tsariste. ↑

20 Les États-Unis ont d’ailleurs développé une politique écologique pour éviter l’érosion des sols dans le Middle-West à partir des années 1930 en créant le Soil Conservation Service, appelé aujourd’hui Natural Resources Conservation Service. ↑

21 Steinbeck nuance son propos dans le chapitre 14 : si le tracteur était un bien commun aux fermiers, « nous pourrions alors aimer ce tracteur comme nous avons aimé cette terre qui était nôtre. » (p. 211) Il condamne non le progrès, force inéluctable et signe distinctif d’humanisation, mais l’utilisation qui en est faite. ↑

22 Herbert Spencer (1820-1903) : Philosophe et sociologue anglais. Sa théorie fut appelée postérieurement « darwinisme social ». En effet, Spencer voit la société comme un organisme vivant où chaque groupe remplit une fonction spécifique qui évolue, comme pour les espèces, selon les contraintes de l’environnement. La société est ainsi passée d’un stade primitif homogène et simple à une supra-organisation élaborée complexe, dont les caractéristiques sont la diversité, l’individuation, la spécificité. ↑

23 Le toponyme nous dévoile l’humour noir de Steinbeck. En effet il peut se traduire par « les mauvaises herbes ». ↑

24 John Maynard Keynes (1883-1946) : économiste britannique célèbre pour son ouvrage la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie. ↑

25 « Il y a quelque chose de pourri dans l’État du Danemark. » Hamlet, acte I, scène 4 où la pourriture est bien entendu autant physique que morale. ↑

26 En quelque sorte une version humoristique et bon enfant de « l’opium du peuple » chère à Karl Marx dans Critique de la philosophie du droit de Hegel. ↑

27 « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font » Luc 23 34 Traduction Bible des peuples ↑

28 Steinbeck fait sans doute allusion à la Guerre civile espagnole, aux « bombes [qui] tombent des avions noirs sur les places des marchés » comme à Guernica, aux « prisonniers [qui] sont égorgés comme des cochons » (p. 210) dans les massacres républicains ou phalangistes. ↑

29 Thomas Paine (1737-1809) : intellectuel, pamphlétaire, révolutionnaire né en Angleterre et devenu américain après avoir émigré. Il a participé à la Révolution française. Il est l’auteur de Agrarian Justice (1795), où il analyse en philosophe les origines du droit de propriété qu’il corrige par une notion proche du revenu minimum. ↑

30 Karl Marx (1818-1883), philosophe, économiste, historien, sociologue et révolutionnaire allemand. ↑

31 Thomas Jefferson (1743-1826) : penseur des Lumières et troisième président des États-Unis d’Amérique. Disciple de Rousseau, il a promu l’abolition du droit d’aînesse, afin d’empêcher la concentration des terres dans les mains des grands propriétaires. Il voulait une société de petits propriétaires terriens libres et égaux. Il était persuadé que le développement de la démocratie ne pouvait être assuré si la population restait pauvre. ↑

32 Vladimir Ilitch Oulianov Lénine (1870-1924) : Théoricien de la conquête révolutionnaire du pouvoir et homme politique russe. ↑

33 En fait appellation humoristique de l’Ecclésiaste ou Qohélet. « Il vaut mieux être deux que seul : le travail rendra mieux. Si l’un tombe, son compagnon le relèvera. Celui qui est seul, malheur à lui s’il tombe : personne ne le relèvera. De même, si l’on se couche à deux on se réchauffe ; personne ne réchauffe celui qui est seul. Seul, on peut être agressé, à deux on fera face ; et si le fil est triple, il ne cédera pas facilement. » Qohélet 4 9-12 Traduction Bible des peuples ↑

Voir aussi

Source photo (John Steinbeck) : Nobelprize.org