Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Les Confessions (1765-1770)

Livre III (extrait)

Deux choses presque inalliables s’unissent en moi sans que j’en puisse concevoir la manière : un tempérament très ardent, des passions vives, impétueuses, et des idées lentes à naître, embarrassées, et qui ne se présentent jamais qu’après coup. On dirait que mon cœur et mon esprit n’appartiennent pas au même individu. Le sentiment plus prompt que l’éclair vient remplir mon âme, mais au lieu de m’éclairer il me brûle et m’éblouit. Je sens tout et je ne vois rien. je suis emporté mais stupide ; il faut que je sois de sang-froid pour penser. Ce qu’il y a d’étonnant est que j’ai cependant le tact assez sûr, de la pénétration, de la finesse même pourvu qu’on m’attende : je fais d’excellents impromptus à loisir ; mais sur le temps je n’ai jamais rien fait ni dit qui vaille. Je ferais une fort jolie conversation par la poste, comme on dit que les Espagnols jouent aux échecs. Quand je lus le trait d’un duc de Savoie qui se retourna faisant route pour crier : À votre gorge, marchand de Paris, je dis : « me voilà. »

Cette lenteur de penser, jointe à cette vivacité de sentir, je ne l’ai pas seulement dans la conversation, je l’ai même seul et quand je travaille. Mes idées s’arrangent dans ma tête avec la plus incroyable difficulté. Elles y circulent sourdement ; elles y fermentent jusqu’à m’émouvoir, m’échauffer, me donner des palpitations, et au milieu de toute cette émotion je ne vois rien nettement ; je ne saurais écrire un seul mot, il faut que j’attende. Insensiblement ce grand mouvement s’apaise, ce chaos se débrouille ; chaque chose vient se mettre à sa place, mais lentement et après une longue et confuse agitation. N’avez-vous point vu quelquefois l’opéra en Italie ? Dans les changements de scène il règne sur ces grands théâtres un désordre désagréable, et qui dure assez longtemps : toutes les décorations sont entremêlées ; on voit de toutes parts un tiraillement qui fait peine ; on croit que tout va renverser. Cependant peu à peu tout s’arrange, rien ne manque, et l’on est tout surpris de voir succéder à ce long tumulte un spectacle ravissant. Cette manœuvre est à peu près celle qui se fait dans mon cerveau quand je veux écrire. Si j’avais su, premièrement attendre, et puis rendre dans leur beauté les choses qui s’y sont ainsi peintes, peu d’auteurs m’auraient surpassé.

Question classique de la métaphysique, l’union de l’âme et du corps demeure l’un des sujets les plus discutés dans l’histoire de la philosophie. Dans le sillage de ses illustres prédécesseurs, Rousseau aborde ce thème de manière originale dans cet extrait des Confessions, en effectuant une analyse de ses propres difficultés à se percevoir à la fois comme sujet sensible et être doué de raison. Teinté d’une grande sincérité mêlée à une mélancolie certaine, l’autoportrait que Rousseau livre dans ce texte constitue en réalité une mise en scène du moi qui s’inscrit dans le projet des Confessions. La particularité du texte se situe dans le fait que Rousseau n’analyse guère théoriquement la fusion entre les deux parties du sujet humain, mais qu’il examine la difficulté de les relier dans son existence propre. La question fondamentale que Rousseau se pose est alors celle-ci : comment mettre en ordre ses pensées au gré des idées qui viennent tout en demeurant maître de ses passions. Car, selon lui, il se sent divisé en deux parties en étant incapable d’associer son esprit aux sentiments. L’enjeu de ce texte est alors de parvenir à une résolution de ce paradoxe. Comment, malgré tout, la cohabitation entre les deux demeure-t-elle possible ? Le caractère conflictuel et dissonant toujours à l’œuvre entre l’âme et le corps cristallise dans un premier temps l’attention de Rousseau, qui va ensuite aboutir à une habile résolution des contraires à travers les métaphores du temps et du théâtre. Enfin, ce texte est l’occasion pour Rousseau d’offrir sa conception tourmentée de l’écriture.

En vertu du pacte autobiographique qui lie l’auteur au lecteur, Rousseau se met à nu en exprimant les difficultés qu’il éprouve lorsqu’il se met à penser. Incapable de conjuguer correctement ses sentiments à l’analyse fine, il se heurte à des contradictions qui viennent interroger la nature même de son existence, à savoir sa vocation d’écrivain. De manière extrêmement structurée, Rousseau s’appesantit dans un premier temps sur ses incommodités ressenties dans le cadre mondain et dans la conversation ; puis dans un second temps l’effort fait à soi-même lors de son travail solitaire de philosophe. Afin de présenter l’apparent antagonisme entre l’âme et le corps qui le scinde en deux, le texte s’ouvre par un oxymore : « Deux choses presque inalliables s’unissent en moi. » En illustrant cette aporie d’emblée, Rousseau confie son impuissance de se concevoir comme à la fois « cœur » et « esprit », comme s’ils n’appartiendraient pas ensemble « au même individu. » La raison de ce désamour réside dans l’intensité de ses passions : elles assaillent l’esprit jusqu’à le rendre inapte à réfléchir proprement. Ainsi Rousseau insiste-t-il tout au long du texte sur l’impétuosité de ses sentiments (« le sentiment, plus prompt que l’éclair » ; « Vivacité de sentir ») qui se confronte à l’inertie de son âme. L’extrait est ainsi grandement bâti sur le mode de l’opposition binaire : d’un côté, la frénésie des passions ; de l’autre, l’indolence de l’esprit. Si bien que la conjonction mais est employée pas moins de quatre fois tout au long du texte, ce qui renforce le rythme soutenu du texte et en particulier le premier paragraphe qui est pleinement construit par antithèses. C’est en ce sens que Rousseau souligne que « le sentiment, plus prompt que l’éclair, remplit mon âme ; mais, au lieu de m’éclairer, il me brûle et m’éblouit ». Le problème qu’identifie l’auteur demeure ainsi la toute-puissance des passions sur la raison, qui, trop faible, cède sur celles-ci. Les sentiments s’emparent alors de l’esprit humain, qui demeure corruptible et imparfait. Ces lignes font invariablement écho à une notion phare de Rousseau, à savoir celle de perfectibilité. Effectivement, l’homme se caractérise par sa faculté à se perfectionner, c’est-à-dire qu’il change dans le temps et que sa condition peut aussi bien s’améliorer qu’empirer. Le plus souvent, la perfectibilité s’entend selon Rousseau comme une régression dans le sens où l’individu acquiert et intensifie de multiples passions, qui le rendent à terme corruptible et vulnérable. La description que livre Rousseau de ses propres sentiments rend ainsi compte de la dynamique des passions qui le rendent perfectible. Pour cela, le champ lexical du feu est mobilisé pour les qualifier (« tempérament ardent » ; « me brûle. ») Il s’agit ici d’un feu ravageur qui met l’accent sur le danger imminent des sentiments. En effet, ils prennent le dessus sur lui et le désarment, comme l’indique l’emploi des verbes au passif : « je suis emporté » ainsi que des verbes pronominaux : « me brûle et m’éblouit » ; « m’émouvoir, m’échauffer, me donner. » Inhibé par une passion tentaculaire, Rousseau déplore l’apathie de son esprit au moment où les sentiments s’emparent de lui. Ayant recours au champ lexical de la vision, l’auteur caractérise son incapacité à percevoir nettement. L’expression qui souligne le plus clairement cette discordance est « Je sens tout et je ne vois rien » qui fait référence à la lumière aveuglante des passions. Envahi par les sensations, Rousseau a sa vision troublée et se retrouve dépossédé de ses moyens intellectuels. Ainsi l’auteur insiste-t-il sur la dimension physique des passions destructrices, qui le réduisent à être un simple spectateur des tourments de ses sentiments qui se précipitent sur son âme impuissante : saisie d’un trop-plein d’émotions, ces dernières lui infligent des « palpitations » et entravent le flux de ses idées. Ces détails accentuent l’idée selon laquelle les sentiments retardent la maturation de la pensée de même qu’elles ébranlent l’équilibre précaire entre corps et âme. L’esprit se trouve subjugué et entièrement assujetti au régime des passions, ce qui mène Rousseau à terminer sur une note extrêmement sévère : « je fais d’excellents impromptus à loisir, mais sur le temps je n’ai jamais rien fait ni dit qu’il vaille ». Cette auto-analyse conduit l’auteur à se concentrer à présent sur le péril que font peser les passions sur la pensée autour d’une nouvelle question : celle du temps.

Les passions étant désignées comme l’ennemi de l’activité mentale, Rousseau cherche à comprendre la raison pour laquelle il se sent fragmenté en deux dès lors qu’il produit l’effort de penser. Le citoyen de Genève fait alors état d’un moi à deux vitesses, causé par une cadence infernale imposée par les sentiments à l’esprit qui, dépassé, ne peut suivre. Ce faisant, l’auteur admet éprouver toutes les peines à mettre de l’ordre dans ses idées, qui ne se fait qu’à la faveur d’une longue durée, comme en témoigne la récurrence des termes liés au temps : « lenteur de pensée » ; « il faut que j’attende » ; « lentement ». La pensée est comme mise en sursis, ajournée jusqu’à ce qu’elle dissipe clairement les troubles passionnels de Rousseau. Pour qualifier ce temps long nécessaire à la maîtrise des sentiments et de la bonne articulation des pensées, Rousseau conçoit tout un mécanisme organique du développement de la pensée : « Mes idées s’arrangent dans ma tête […] elles […] fermentent ». Les idées circulent péniblement dans la tête jusqu’à ce qu’elles mûrissent puis fleurissent. Rousseau envisage ainsi sa manière de penser comme un processus de germination au temps long, au cours duquel les passions seraient comme des nuisibles envers les pensées qui se développent tant bien que mal dans le champ de l’esprit. Penser à contre-courant de ses sentiments, et sentir à contre-courant de ses idées : tel est le paradoxe insoluble de Rousseau. Encore très dur envers lui-même, Rousseau confie que ses « idées s’arrangent dans [s]a tête avec la plus incroyable difficulté. » Afin d’arriver à conjuguer les deux opérations ensemble, le philosophe imagine une dialectique subtile à même de surmonter ces contradictions. La concordance des temps – entre les passions se propulsant spontanément à l’esprit qui se heurtent au temps long de la fermentation intellectuelle – se réalise par une résolution des contraires que Rousseau illustre d’une métaphore particulièrement vivante. Afin d’exprimer l’extrême agitation des sentiments qui sévit dans l’esprit, l’auteur donne l’exemple de l’opéra italien. En effet, le spectateur aperçoit lors des changements scéniques un fouillis d’ornements et d’accessoires enchevêtrés qui se transforme graduellement à la mise en place cohérente de la scène suivante. De « désordre désagréable », l’amalgame d’objets prend finalement forme et le chaos devient progressivement calme et ordre : le « spectacle ravissant » de la représentation théâtrale triomphe in fine sur le « long tumulte » des changements de scène. Afin de prolonger l’analogie qui nous est offerte ici, il faudrait également envisager l’existence d’un dramaturge à même d’assurer les fluides installations et démantèlements des décors, qui puissent se dérouler sans peine. De même, un dramaturge voire un véritable chef d’orchestre doit pouvoir gouverner la symphonie des sentiments ayant lieu en chacun de nous afin d’en faire un tout cohérent et un ensemble harmonieux. Rousseau met en parallèle ces considérations scéniques avec sa propre activité d’écrivain : « Cette manœuvre est à peu près celle qui se fait dans mon cerveau quand je veux écrire ». La dure coalition entre la vivacité des émotions et la mollesse de la réflexion influe directement sur la raison d’être de Rousseau, à savoir son écriture. L’admirable métaphore de Rousseau, ainsi interprétée comme le processus de l’écriture, bute inévitablement sur un aveu d’échec : Rousseau est incapable de revêtir pour de bon le costume de chef d’orchestre, tant sa pensée est sans cesse retardée par ses émotions. L’harmonie retrouvée s’est réalisée pour lui au terme d’un long et laborieux processus, au bout duquel la substance de sa pensée s’est diluée. Comme l’exprime amèrement la dernière phrase du texte, Rousseau regrette une certaine grâce perdue au moment de coucher ses idées sur papier : « Si j’avais su premièrement attendre, et puis rendre dans leur beauté les choses qui s’y sont ainsi peintes, peu d’auteurs m’auraient surpassé ». Rousseau met encore en évidence son inaptitude à représenter les idées qui lui viennent à l’esprit sans se faire violence pour en dégager de la clarté. Par un astucieux jeu rhétorique, le philosophe se montre à la fois modeste, en déplorant la lenteur d’esprit qui caractérise sa pensée, tout en affichant son immense orgueil d’écrivain. En effet, en employant ici le si suivi du plus-que-parfait associé au conditionnel, Rousseau réaffirme son talent d’écrivain puisqu’il soutient qu’il aurait pu figurer parmi les tout meilleurs auteurs. Cette phrase demeure fort ambiguë, en ce qu’elle revêt une double signification. Premièrement, cette phrase traduit le vain souhait de Rousseau de pouvoir contrôler ses émotions pour enraciner définitivement sa pensée dans l’ordre et le calme. Dans un second niveau de lecture, elle suggère également que la pensée de Rousseau, en parcourant les diverses étapes de la maturation, perd de la beauté première. Elle indique que sa pensée constitue en réalité une constellation de diamants bruts, qui subissent par la lente maturation nécessaire au penseur un polissage qui donne de l’éclat mais qui fait par la même occasion perdre leur beauté première. Tout en concédant qu’il aurait souhaité posséder un esprit plus vif, Rousseau ne peut s’empêcher de souffler au lecteur la grandeur de sa pensée qui aurait pu être encore plus importante pourvu qu’elle soit saisie à son état primitif. Ce double sens semble trahir son concept de l’homme primitif qui savait vivre conformément à la nature, Rousseau reconnaissant par là même avoir été victime et corrompu par la société, mais qu’il possède cependant des réminiscences de cet entendement pur et inviolé. Le drame de Rousseau, c’est que sa rhétorique est trop incarnée par son être et ses sentiments propres, qui altèrent fatalement sa pensée — ses mots étant ainsi terriblement chargés du poids des passions et de l’histoire.

Finalement, l’examen minutieux du moi de Rousseau débouche sur une interrogation profonde de l’écriture et de la vocation de l’écrivain. Ce en quoi excelle Rousseau lui inflige en réalité une peine incommensurable et lui demande des efforts titanesques. La douleur n’est surmontée que par une maturation complexe, aboutissant à terme à une composition harmonique. Celle-ci s’acquiert au prix fort, l’écriture étant pour Rousseau un dur labeur qui vampirise tout son être et qui le met en conflit avec ses propres émotions. Il faut se faire violence pour penser et il faut lutter dans l’arène des passions pour réussir à écrire. L’écriture est, en ce sens, à la fois éloignement et reconnaissance de soi dans la mesure où elle dissipe les sentiments et fait gagner au sujet un terrain jusque-là inconnu de soi-même, un terrain fertile où les pensées arrivées à maturation sont cultivées harmonieusement. Toutefois, Rousseau concède qu’il ne fait pas partie de la race des plus grands écrivains en ceci que sa pensée est ajournée, différée par ses passions, ce qui dénature son écriture. En réalité, il ne compose pas mais recompose sempiternellement à partir des fragments disséminés çà et là dans son âme. En dévoilant sa grande vulnérabilité, Rousseau effectue en fait une démonstration géniale de ses talents de (re)compositeur hors pair et donne à son texte un vernis nostalgique qui renvoie à l’homme de nature, perdu à jamais dans l’abîme de l’histoire des passions.

Voir aussi

- Biographie de Rousseau

- Rousseau, Discours

- Commentaire de texte du Second Discours

- Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, extrait de la seconde partie

- Du Contrat social : extraits et commentaires

- Cinquième promenade des Rêveries du promeneur solitaire

- Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, prosopopée de Fabricius

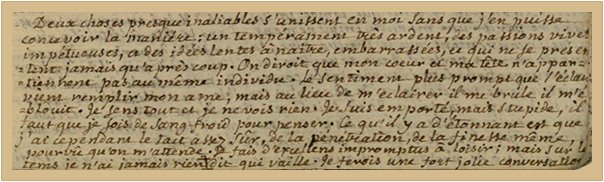

Illustration : Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau (gallica.bnf.fr)

Deux choses presque inalliables s’unissent en moi sans que j’en puisse concevoir la manière : un tempérament très ardent, des passions vives, impétueuses, et des idées lentes à naître, embarrassées, et qui ne se présentent jamais qu’après coup. On dirait que mon cœur et mon esprit n’appartiennent pas au même individu. Le sentiment plus prompt que l’éclair vient remplir mon âme, mais au lieu de m’éclairer il me brûle et m’éblouit. Je sens tout et je ne vois rien. je suis emporté mais stupide ; il faut que je sois de sang-froid pour penser. Ce qu’il y a d’étonnant est que j’ai cependant le tact assez sûr, de la pénétration, de la finesse même pourvu qu’on m’attende : je fais d’excellents impromptus à loisir ; mais sur le temps je n’ai jamais rien fait ni dit qui vaille. Je ferais une fort jolie conversation par la poste, comme on dit que les Espagnols jouent aux échecs. Quand je lus le trait d’un duc de Savoie qui se retourna faisant route pour crier : À votre gorge, marchand de Paris, je dis : « me voilà. »

Deux choses presque inalliables s’unissent en moi sans que j’en puisse concevoir la manière : un tempérament très ardent, des passions vives, impétueuses, et des idées lentes à naître, embarrassées, et qui ne se présentent jamais qu’après coup. On dirait que mon cœur et mon esprit n’appartiennent pas au même individu. Le sentiment plus prompt que l’éclair vient remplir mon âme, mais au lieu de m’éclairer il me brûle et m’éblouit. Je sens tout et je ne vois rien. je suis emporté mais stupide ; il faut que je sois de sang-froid pour penser. Ce qu’il y a d’étonnant est que j’ai cependant le tact assez sûr, de la pénétration, de la finesse même pourvu qu’on m’attende : je fais d’excellents impromptus à loisir ; mais sur le temps je n’ai jamais rien fait ni dit qui vaille. Je ferais une fort jolie conversation par la poste, comme on dit que les Espagnols jouent aux échecs. Quand je lus le trait d’un duc de Savoie qui se retourna faisant route pour crier : À votre gorge, marchand de Paris, je dis : « me voilà. »